- Land grabbing

-

Land Policies

- For a new agricultural land policy in France

- Land Policies and Agrarian History in Europe

- The agricultural land policies of France in the 20th century

- Land issues in West Africa. Briefing notes.

- Agrarian Reforms in the World

- Lessons Learned from Niger’s Rural Code

- Land Policies and Agrarian Reform. Proposal Paper.

- Forest

- Water

- Local Land Management

- WFAL - World Forum on Access to Land 2016

- Other International Conferences and Forums

- AGTER’s Thematic Meetings - Videos

- Interviews with some members of AGTER

- Training - Education

- Education - Study trips

- Education - Training modules

- Editorials - Newsletter AGTER

- Protect the environment and ecological balances

- Develop participation in national and local decision making

- Respect basic human rights. Fight against inequality

- Establish effective global governance. Build peace

- Ensure efficiency of agricultural production and end hunger

- Develop and maintain cultural diversity

- Consider the needs of future generations. Good management of the commons

Title, subtitle, authors. Research in www.agter.org and in www.agter.asso.fr

Full text search with Google

Différents régimes d’accès à la terre dans le monde. Le cas de l’Amérique latine

Documents of reference

Revue Mondes en développement. 2010/3 (n° 151).

www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2010-3-page-35.htm

Nous reprenons seulement en 2016 cet article publié en 2010 car il est maintenant accessible dans sa totalité et téléchargeable gratuitement sur le site de Cairn

Summary

La terre est inégalement répartie dans le monde. De vastes espaces sont encore sous-utilisés. Récemment, les phénomènes d’appropriation et de concentration des terres se sont accélérés et l’expansion de l’agrobusiness menace les agricultures paysannes. L’Amérique latine est directement concernée. Une analyse de son histoire coloniale et postcoloniale, ainsi que de la compétition entre grandes exploitations et paysans pour le contrôle des terres vierges, permet de souligner l’importance de la nature des droits fonciers en vigueur.

Depuis l’été 2008, les phénomènes d’acquisition ou de location à grande échelle de terres agricoles sur les différents continents font la une des journaux. Madagascar, le Soudan, le Congo, le Mozambique, l’Ukraine, l’Argentine, le Brésil, l’Indonésie, le Cambodge, pour ne citer que quelques exemples, sont concernés. Les États Arabes du Golfe, la Corée du Sud, la Chine, par le biais de leurs fonds souverains, de grandes entreprises nationales, multinationales agroalimentaires ou énergétiques et des fonds spéculatifs, comptent parmi les principaux acteurs et promoteurs de la prise de contrôle de millions d’hectares.

Les organisations non gouvernementales, les organisations paysannes, les institutions financières internationales, les organismes bilatéraux et multilatéraux de coopération et les centres de recherche se sont saisis du sujet pour l’étudier et en comprendre les mécanismes, certains pour tenter de freiner ce qu’ils appellent “l’accaparement des terres”, d’autres pour “moraliser les processus” par le biais de codes de bonne conduite. Pour certains, les populations des pays pauvres doivent saisir “les opportunités” que signifie l’afflux de capitaux étrangers dans l’agriculture, et il y a là une chance historique de sortir du sous-développement. Ils y voient une façon de mettre en pratique les recommandations de l’un des derniers rapports de la Banque mondiale qui affirmait qu’il était urgent de consacrer plus de ressources au développement agricole (Banque mondiale, 2008).

L’envolée éphémère des prix agricoles de 2007-2008 et l’augmentation des prix de l’énergie ont été à l’origine de cette nouvelle ruée vers les terres agricoles. Tout comme cela s’était produit au cours des années 1970 (Mazoyer, 2005), on assiste à une accélération de l’installation de grandes entreprises agricoles à salariés, souvent appelées agrobusiness, qui provoque la ruine massive des petits producteurs paysans 2. Une publication récente de chercheurs de la Banque mondiale souligne le danger de tels processus qui conduisent à la privatisation de terres jusqu’alors sous régime coutumier et se traduisent par une concentration rapide du foncier (Deininger & Songwe, 2009). Le monde a-t-il besoin de petits producteurs ou de très grosses exploitations ? L’agrobusiness constitue-t-il une option viable pour nourrir convenablement l’humanité, pour gérer au mieux l’environnement et pour générer des situations sociales et politiques stables ?

Ces questions constituent la toile de fond des débats sur les appropriations massives de terres et renvoient à des choix stratégiques et urgents. Les phénomènes qui y sont liés, à savoir la destruction des sociétés et des savoirs paysans, les pertes de biodiversité… sont dans une large mesure irréversibles à l’échelle du temps de l’humanité. Plus précisément, les “acquisitions” massives de terres agricoles du début du XXIe siècle nous invitent à des questionnements sur la nature et l’évolution des droits d’accès à la terre. Cela nous conduira à nous interroger sur la pertinence et sur l’universalité des concepts de “propriété” et de “marché foncier”, qui sont des produits récents de l’histoire et étaient inconnus jusqu’à une période proche dans une grande partie du monde. Nous développerons ensuite un cas concret, celui de l’Amérique latine, parce qu’il illustre bien les effets pervers qu’a entraîné la généralisation de régimes de droits fonciers importés, pendant ou après l’époque coloniale. Pour commencer, un état des lieux de la répartition des ressources foncières et de leur niveau d’utilisation sera utile pour mettre en perspective notre réflexion.

1. L’ÉTAT DE LA RESSOURCE : TERRES « LIBRES » ET RENTES À CAPTURER

1.1 Des ressources très inégalement réparties

L’accès à la terre est très inégal dans le monde. Il varie en fonction des grands ensembles continentaux ou sous-continentaux. Des différences considérables peuvent également exister à des échelles plus locales, au sein d’un même pays. Chiffrer avec précision les inégalités de distribution de l’accès au foncier n’est pas une tâche facile, du fait des limites que présentent les statistiques disponibles sur les structures agraires, mais aussi parce que se combinent très souvent dans l’espace, sous des formes variées, des droits d’accès individuels et des droits d’accès collectifs à la terre.

Selon des données relatives à la fin du XXe siècle, les structures agraires d’Amérique du Sud et centrale sont presque toutes très polarisées, avec des indices de Gini 3 supérieurs à 0,8 dans la plupart des cas. En opposition, les ensembles continentaux de l’Europe de l’Ouest, de l’Asie et de l’Afrique subsaharienne ont des structures foncières plus égalitaires (indices de Gini respectivement de l’ordre de 0,57, 0,56 et 0,61) avec toutefois de fortes variations selon les pays et les régions (Azzabi, 2006 ; Deininger, Olinto, 2000). Les modalités d’accès à la terre étant très différentes en Europe occidentale, en Asie et en Afrique, la proximité des chiffres cache en réalité des situations contrastées. On ne peut pas comparer l’Afrique de l’Ouest, où l’accès à la terre est géré par des structures villageoises et des chefferies, et où les ayants droit ne peuvent pas vendre leurs droits à n’importe qui, avec l’Europe occidentale, où domine la propriété privée du sol et où se sont développés de véritables marchés fonciers. Il existe aussi des marchés fonciers en Amérique latine, mais ils ne sont pas soumis aux régulations significatives que l’on trouve dans nombre de pays européens (Merlet, 2008).

De très importantes modifications de la distribution de l’accès à la terre ont eu lieu au cours du siècle dernier. Dans la plupart des pays de l’ex-bloc soviétique, la collectivisation a détruit l’agriculture paysanne et les modalités de la décollectivisation ont conduit à une situation foncière de très forte concentration (Russie, Ukraine, par exemple). Des réformes agraires profondes ont permis dans d’autres grandes régions du monde une redistribution aux paysans des droits d’usage sur la terre. Cela a été le cas en Chine et au Vietnam, après une phase de collectivisation, mais aussi au Japon et en Corée du Sud, par des processus politiques et historiques très différents. Des redistributions significatives de terres ont également eu lieu au Mexique, grâce à une réforme agraire qui s’est étalée sur plusieurs décennies. Pour cette raison, la structure agraire de ce pays n’est pas si inégalitaire que celles des autres pays latino-américains.

Le caractère plus ou moins égalitaire de l’accès à la terre par pays cache, par ailleurs, des différences colossales entre les surfaces accessibles par producteur. En Asie du Sud et de l’Est, la taille moyenne de la superficie travaillée par un agriculteur est de l’ordre de 0,5 hectare à 1,5 hectare. En Amérique latine, les ordres de grandeur sont tout autres : dans les régions de colonisation récente, certains détiennent des centaines, voire des milliers, d’hectares, ce qui n’exclut pas, cependant, que des millions de paysans pauvres de ces mêmes pays n’aient accès qu’à des parcelles de quelques hectares.

La situation de la distribution de l’accès à la terre au début du XXIe siècle peut être schématiquement résumée de la façon suivante.

-

Plus de 325 millions de ruraux vivent dans des régions où l’accès à la terre est extrêmement inégal : 200 millions dans les pays en développement et environ 125 millions dans les pays de l’ancien bloc soviétique, auxquels il faut ajouter toutes les populations affectées par de fortes inégalités d’accès à la terre à des échelles régionales ou locales, qui n’apparaissent pas dans les moyennes nationales et qui ne sont pas facilement chiffrables. De nombreux conflits et une grande violence caractérisent les zones rurales concernées.

-

La grande majorité des habitants des zones rurales de la planète, quelque 2,3 milliards de personnes, se trouvent en Asie du Sud et du Sud-Est dans des situations très diverses mais, dans la plupart des pays, au sein de très petites structures familiales de production et de structures agraires relativement égalitaires. Une partie importante de ces paysans n’ont que des droits d’usage sur le sol (Chine, Vietnam par exemple), lesquels ne sont pas toujours bien sécurisés. Là où il n’y a pas eu de réforme agraire (au Népal, dans la plupart des États de l’Inde) et où perdurent des systèmes de castes, les paysans doivent souvent payer une très lourde rente foncière au propriétaire du sol ou au seigneur, qui pèse de façon dramatique sur leurs possibilités de développement. Les situations de servage pour dettes liées à l’accès à la terre continuent à y exister de façon massive.

-

En Afrique, 425 millions de ruraux vivent encore pour le moment dans des structures agraires assez peu inégalitaires, exception faite de l’Afrique australe et de certaines régions d’Afrique de l’Est. Les systèmes fonciers accordent toujours une place importante à la gestion coutumière des droits sur la terre (Merlet, 2008).

1.2 Des terres potentiellement productives sous-utilisées

Il existe aujourd’hui sur la planète un peu moins de 4 000 millions d’ha de forêts, environ 3 400 millions d’hectares de savanes et de pâturages non cultivés, 1 500 millions d’hectares de terres cultivées, 380 millions d’hectares couverts par les villes (Holmgren, 2006, cité par PNUE, 2007). Selon les estimations de la FAO et de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) dans leur étude Global Agro Ecological Zones, le potentiel de terres cultivables en agriculture pluviale (de qualité très bonne, bonne ou modérée) serait de l’ordre du double des terres aujourd’hui mises en culture au niveau de la planète, soit un peu plus de 3 000 millions d’hectares une fois retirées les surfaces nécessaires aux infrastructures et à l’habitat. Un peu plus de la moitié de ces surfaces, soit 774 millions d’hectares, seraient aujourd’hui couvertes de forêts. Il existerait donc encore plus de 700 millions d’hectares potentiellement cultivables sans défricher des zones forestières (FAO, IIASA, 2000).

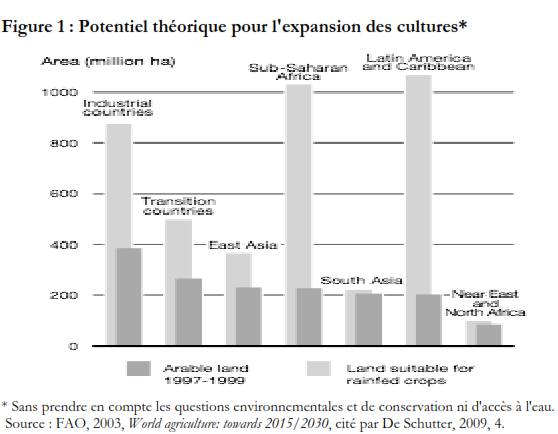

80% des terres potentiellement cultivables et non utilisées aujourd’hui à des fins agricoles, y compris les zones forestières 4, se trouvent en Afrique et en Amérique latine. Près de la moitié d’entre elles seraient localisées dans neuf pays, le Brésil, la République Démocratique du Congo, le Soudan, la Bolivie, l’Argentine, la Tanzanie, l’Angola, le Mozambique et le Venezuela 5 (voir figure 1).

Bien évidement, la plupart de ces terres ne sont pas vides d’habitants : il existe des ayants droit sur les ressources correspondantes, dont les droits, dans bien des cas, ne sont pas pleinement reconnus. Elles ne sont pas non plus vides de biodiversité et il n’est pas simple de mesurer objectivement leur sous-utilisation en prenant en compte les critères environnementaux. Ces questions, très importantes, dépassent le cadre du présent article (Merlet, 2009 et 2010 ; Merlet et Jamart, 2009), où nous allons examiner les principaux mécanismes de reconnaissance et d’acquisition de droits d’accès à la terre.

2. RÉGIMES DE DROITS, SYSTÈMES JURIDIQUES : DIFFÉRENTES CONCEPTIONS DU FONCIER

Plusieurs visions du foncier et plusieurs systèmes juridiques coexistent aujourd’hui dans le monde. On retrouve sur les cinq continents des systèmes diversifiés de peuples dits “autochtones”, établis dans des écosystèmes très variés. Les grandes civilisations et empires chinois, indiens, arabes et européens ont plus ou moins fortement marqué de leur sceau leurs évolutions.

2.1 Common Law et Code civil : principes fondateurs et évolutions

Par delà ces racines lointaines, le poids de l’emprise coloniale des siècles plus récents est considérable. Dans le monde dit “moderne”, la caractérisation et la gestion des droits sur la terre sont largement dominées par les apports de deux grandes familles de droit, celle de la Common Law et de l’Equity diffusée par l’empire britannique, et celle du Code civil issue de la révolution française et dans une certaine mesure de l’empire romain. Cette dernière s’est superposée au droit des empires espagnols et portugais tout en le modifiant. Ces deux systèmes partent de conceptions différentes des droits sur la terre.

Pour la Common Law, les droits sont pluriels et relatifs. Ils sont fondés sur la reconnaissance de la possession (plusieurs ayants droit, avec des droits différents). Le mot employé pour désigner ces droits, estate, est lié au temps, et il met en avant leur caractère relatif. Les droits peuvent avoir une durée indéfinie ou finie, être ou non transmissibles (freehold estate, leasehold estate, etc.) (Galey, 2006). En revanche, les systèmes du Code civil partent d’une conception exclusive de la propriété : un seul ayant droit dispose de tous les droits ou presque. Le parti pris de départ est celui d’une maîtrise spatiale perpétuelle. Le concept clé est celui du domaine, dominium (Le Roy, 1998).

La démarche ayant conduit à l’élaboration du Code civil fut initiée dès la fin du XVIIe siècle et poursuivie au début du XVIIIe siècle. La France est ainsi passée d’une grande diversité de systèmes juridiques à une simplification progressive. Le jurisconsulte Pothier a produit un nouveau corpus théorique en réinventant l’usus, le fructus et l’abusus, faisant référence au droit romain afin d’augmenter la crédibilité de son système alors que ces concepts n’existaient pas comme tels dans la Rome antique. Les résultats de ce processus de reconstruction, indissociable de la situation sociale et politique de la France de l’époque, ont été ensuite exportés et sont à l’origine de grandes difficultés de compréhension quand on parle aujourd’hui de propriété du sol dans le monde (Le Roy, 2009).

Les travaux de J. Comby permettent de mieux comprendre ces différences entre Common Law et Code civil. Le texte initial de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée en 1789 lors de la révolution française disait : « Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité». Il faisait référence aux propriétés au pluriel. Ce n’était pas un détail, ou une erreur de grammaire. «La» propriété, quand il s’agissait du sol, n’avait pas de sens sous le régime féodal : des droits de natures différentes étaient détenus sur une même terre par les seigneurs, par les paysans, etc. Il allait donc de soi de parler «des propriétés». C’est ce que continuent à faire les Anglais en utilisant le concept de property rights. J. Comby (2004, 44) souligne, de plus, que « loin de fonder le droit de propriété, cet article visait, en réalité, à instituer le droit de l’expropriation ! »

C’est au fil de la lutte de la bourgeoisie contre le système de droits féodaux que l’usage de propriété au singulier s’imposera progressivement en France. Ainsi, le Code civil va chercher à consacrer le caractère exclusif du droit de propriété. Mais il le fera d’une façon étrangement ambiguë, au travers de l’article 544. Celui-ci affirme tout d’abord avec emphase que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » pour corriger immédiatement en précisant « … pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ». Cette deuxième partie de la phrase limite très clairement la première (Comby, 2004).

Les systèmes de la Common Law et du Code civil ont évolué au fil du temps, les pratiques et les règles se sont éloignées des fondements théoriques et il y a eu petit à petit convergence entre les deux systèmes (Galey, 2006). Ainsi, depuis le Property Act (1925) en Angleterre, seul un type d’estate de la Common Law est opposable aux tiers. On se rapproche ainsi de la propriété exclusive définie par le Code civil. Une seule manière de valider des droits différents et de les faire respecter persiste aujourd’hui : passer par un « trust », un montage institutionnel qui s’appuie sur les règles de l’Equity relevant de l’éthique et de la morale 6 .

Inversement, dans tous les pays développés qui ont adopté des Codes civils, on constate que les limites à la propriété exclusive sont de plus en plus fortes. Les règles d’urbanisme, les politiques agricoles ou environnementales font que, de fait, il y a pluralité d’ayants droit, individuels ou collectifs, sur un même espace. De plus, le système civiliste a instauré l’usucapion, ou prescription acquisitive, selon laquelle la possession d’un bien immobilier durant une longue période (trente ans consécutifs par exemple) crée le droit de propriété, pourvu qu’elle soit utile, paisible, publique, non équivoque et continue.

2.2 Exportation et déformations

Par ailleurs, et c’est sans doute là le point essentiel, les systèmes civilistes et de Common Law n’ont pas été exportés tels quels dans le monde. Ils ont souffert des distorsions significatives lorsqu’ils ont été utilisés dans les colonies ou dans des contextes différents de ceux qui les avaient vu naître. Des pans entiers des systèmes d’origine ont fréquemment été laissés de côté. Ainsi, là où le Code civil a été exporté, le texte est souvent repris presque mot pour mot mais certaines dispositions ne sont pas ou sont peu appliquées.

Cela entraîne bien sûr des confusions et des incompréhensions et aussi, ce qui est beaucoup plus grave, une sorte de “dérive intégriste” : sur la base de l’application de principes présentés comme universels et inattaquables, on impose des modalités de reconnaissance et de gestion des droits qui n’ont rien à voir avec les diverses formes de gestion coutumière préexistantes et qui, de fait, violent gravement les droits des individus et des peuples. Les conquêtes coloniales ont nié les droits fonciers des autochtones et sapé les bases des systèmes préexistants de représentation de ces droits et de gouvernance. Karl Polanyi écrivait il y a déjà un demi siècle : «… séparer la terre de l’homme et organiser la société de manière à satisfaire les exigences d’un marché de l’immobilier, cela a été une partie vitale de la conception utopique d’une économie de marché. (…) Encore une fois, c’est dans le domaine de la colonisation moderne que la véritable signification de cette entreprise devient manifeste. Que le colonialisme ait besoin de la terre à cause de la richesse qu’elle recèle, ou qu’il veuille simplement contraindre l’indigène à produire un surplus de nourriture et de matières premières, ce n’est souvent pas cela qui compte ; et il est à peu près égal que l’indigène travaille directement sous la surveillance du colonisateur ou seulement sous quelque forme indirecte de contrainte, car dans tous les cas, sans exception, il faut d’abord qu’on ait ébranlé le système social et culturel de la vie indigène » (Polanyi, 1983, 238-239).

Il existe une similitude entre les évolutions du statut du foncier en Europe (enclosures en Angleterre, institution de formes nouvelles de propriété sous la révolution française, sécularisation des terres de l’Eglise, réformes benthamiennes des années 1830 et 1840…) et celles qui ont eu lieu dans les colonies. Toutefois, les évolutions qui ont pris plusieurs siècles en Europe ont été réalisées en seulement quelques décennies outremer, ce qui n’a pas permis la mise au point d’adaptations sociales (Polanyi, 1983). Aujourd’hui, les phénomènes d’appropriation massive de terres agricoles vont encore beaucoup plus vite, et la mise en place de mécanismes de régulation est encore plus difficile.

Dans ces conditions, les mécanismes de construction des droits sur la terre ont été différents au centre des empires et dans les colonies. Au centre, les droits ont généralement été construits par le bas, par un long processus de validation sociale sur la base de rapports de force et avec des mécanismes légaux. Dans les pays colonisés, les droits ont été construits le plus souvent par le haut, au travers de “titres” attribués par la puissance coloniale. Cela a été le cas dans toute l’Amérique latine, puis en Afrique. Avec la décolonisation, les terres non occupées sont devenues “nationales” ou “domaine de l’État”, mais la même logique descendante a perduré et s’est parfois renforcée (Comby, 1997).

En Australie, par exemple, dans un contexte de négation absolue des droits des aborigènes, l’administration coloniale anglaise a inventé la version la plus caricaturale de cette création des droits par le haut, le système Torrens, qui sert toujours aujourd’hui de référence pour la promotion de systèmes de cadastre et d’immatriculation foncière dans le monde. Il ne reconnaît, en effet, comme valides que les droits concédés par l’État 7.

Enfin, la création de droits sur la terre par la remise de titres par l’État et leur enregistrement dans les registres de la propriété s’avère être un système difficile et surtout coûteux à actualiser qui, dans la pratique, ne fonctionne que pour les propriétaires aisés. En l’absence de systèmes d’administration foncière de proximité, les petits producteurs voient leurs droits retomber inévitablement dans l’informel au bout de quelques années, faute de disposer des moyens pour payer les coûts élevés de transaction et d’arpentage lors d’un démembrement, d’un héritage ou de la vente d’une parcelle.

Si les conceptions liées à la Common Law et au Code civil prédominent aujourd’hui dans le monde, elles ne sont pas les seules : d’autres grands systèmes de droit existent sur la planète, liés à des dynamiques impériales à certaines périodes historiques. Les systèmes de droit musulman, ceux de l’Inde et de la Chine, par exemple, ont été construits historiquement pendant longtemps de façon indépendante des systèmes occidentaux, quand bien même leurs évolutions récentes intègrent souvent des éléments issus de ces derniers. Enfin, les représentations et les systèmes de droits sur la terre des peuples dits “indigènes”, amérindiens, du Pacifique, de l’Afrique ou de l’Asie ne sont pratiquement jamais dominants au niveau des États; ils concernent pourtant une population considérable, qui pourrait dépasser un milliard de personnes pour lesquelles la propriété privée du sol n’a pas de sens et qui sont souvent considérées comme des « squatters » sur des terres de l’État (Alden Willy, 2008).

3. LA CONSTRUCTION DES DROITS SUR LA TERRE EN AMÉRIQUE LATINE

L’exemple latino-américain que nous allons examiner maintenant permet de mettre en relation l’évolution de l’occupation du sol, des rapports de force économiques entre les principaux groupes sociaux, des rapports entre centre et périphérie et de souligner l’importance des paysanneries dans les processus de développement. Toute l’histoire agraire de ce continent, qui est encore aujourd’hui un des réservoirs de terres disponibles les plus importants et un des pôles mondiaux les plus dynamiques du développement de l’agrobusiness, est liée à la colonisation des espaces “vierges”.

3.1 La constitution des structures agraires coloniales

Lorsque les Européens “découvrirent” les Amériques, il y a un peu plus de cinq siècles, des civilisations agraires s’y étaient développées depuis plus de 5000 ans. Le continent était fort hétérogène. Des sociétés agraires complexes, fondées sur la culture du maïs, de la pomme de terre, de nombreuses autres plantes secondaires et l’élevage de quelques animaux domestiques, avec des États solidement structurés, coexistaient avec des groupes socialement peu différenciés de chasseurs-pêcheurs-collecteurs occupant de vastes zones très faiblement peuplées et pratiquant une agriculture complémentaire à base de manioc.

La colonisation espagnole et portugaise va entraîner des bouleversements considérables. D’emblée, les Européens traduisirent leur volonté de domination par une redéfinition des règles d’accès au foncier. Dès 1493, l’appropriation par les couronnes d’Espagne et du Portugal de la totalité des terres du continent, régulée et justifiée par les Bulles Pontificales, marque le début de l’instauration d’un régime foncier fondé sur la remise de titres de “propriété” par l’autorité coloniale 8. Le droit de la conquête glisse alors de la possibilité de s’approprier des “terres sans maître” (res nullius du droit de l’empire romain) à celui de s’approprier des « terres sans maître chrétien » (Chemillier-Gendreau, 1995).

L’impact principal de la colonisation est avant tout démographique : de par les violences directes et indirectes perpétrées par des colonisateurs, mais aussi à cause des épidémies, la population s’effondre. La main-d’œuvre, beaucoup plus que la terre, devient la ressource rare qu’il convient de contrôler pour pouvoir exploiter les richesses du “nouveau monde”.

Les Espagnols s’installent essentiellement là où existaient avant la conquête des civilisations agraires développées, où la densité de population était élevée et la main-d’œuvre relativement abondante. Ils confinent les communautés paysannes indigènes dans des “réductions”, c’est-à-dire des zones de faible superficie généralement peu fertiles, et les soumettent au paiement de lourds tributs et à la fourniture de corvées. C’est dans ce passé colonial que trouve son origine le couple latifundio/minifundio, dans lequel le grand propriétaire latifundiaire concède des parcelles aux paysans minifundiaires qui peuvent ainsi produire leur subsistance et travailler pour le grand propriétaire pratiquement sans rémunération. Le travailleur y est le plus souvent attaché au sol. On ne peut pas parler pendant la période coloniale de propriété foncière ni de marché foncier au sens actuel de ces termes : ce sont les relations de dépendance personnelle qui prédominent.

Là où les populations étaient plus clairsemées, ou là où elles avaient été quasiment détruites par l’impact de la colonisation, Espagnols et Portugais ont recours à l’importation massive de main-d’œuvre, des esclaves noirs. On estime qu’au Brésil, 3,6 millions d’esclaves furent importés depuis le XVIe siècle jusqu’à l’abolition de l’esclavage en 1888. Les agricultures de plantation (canne à sucre, bananes…) se construisirent ainsi sur la base de l’esclavagisme.

3.2 La dynamique des fronts pionniers et la renaissance de la paysannerie

Dès la fin du XVIIIe et tout au long du XIXe siècle, les classes dominantes n’arrivaient plus à contrôler les populations indiennes sur la seule base du régime d’exclusion raciale et une paysannerie libre s’était constituée aux marges des territoires coloniaux. Le contrôle du foncier dans les zones vierges et dans les territoires restés sous propriété “communale” devint alors une question de survie pour les classes dominantes cherchant à tirer parti de la possibilité de produire et de vendre du café, ou de développer l’élevage extensif pour les marchés nationaux ou internationaux. Ces phénomènes, présents un peu partout en Amérique latine dans la seconde partie du XIXe siècle, s’accompagnèrent de tentatives plus ou moins réussies de retour au travail forcé (Merlet, 1990).

Au XXe siècle, la reconstruction d’une paysannerie dans les zones de frontière agricole va constituer une réponse aux tensions, que les groupes dominants et les pouvoirs vont, plus ou moins consciemment, appuyer. La colonisation peut être organisée par l’État, ou provenir de mécanismes plus spontanés, le plus souvent articulés autour de la construction des infrastructures. Ces familles paysannes des fronts pionniers produisent une partie significative des aliments dont les pays ont besoin. La frontière agricole sert de soupape de sécurité aux conflits fonciers. Cette nouvelle paysannerie est peu visible, “marginale” au sens où elle s’établit sur les marges du territoire mis en valeur. Elle est le fait de processus individuels ou familiaux de migration, sans la structuration sociale complexe qui caractérise les communautés agraires des anciennes zones de peuplement. Elle devient pourtant au fil des décennies de plus en plus importante numériquement, et même majoritaire parmi les populations paysannes de nombreux pays.

Ces producteurs des zones de frontière agricole parviennent dans certaines conditions à construire des systèmes de production viables. C’est souvent le cas avec du café, qui permet une intensification en travail et peut facilement être transporté. Dans la plupart des autres cas, lorsque les évolutions des systèmes de production de défriche-brûlis transforment la forêt en pâturages, les producteurs doivent vendre leur parcelles et migrer plus avant. Ce sont les zones où le marché des droits sur la terre est le plus actif, quand bien même ces droits ne sont pas formalisés légalement dans l’immense majorité des cas. On assiste alors à une concentration du foncier, avec la formation de ranchs d’élevage extensif, de plantations ou, au cours de la période récente, avec le développement de productions mécanisées de soja (Merlet, Jamart, 2007). Ces évolutions ont eu lieu au bénéfice d’autres acteurs économiques qui sont présents dans ces zones de frontière d’abord pour l’exploitation des bois précieux ou la prospection minière. Ce sont eux qui, par des mécanismes qui varient finalement assez peu au cours du temps et dans l’espace, vont acheter les parcelles mises en vente par les colons, les leur prendre par la force ou développer parfois directement des exploitations et des plantations sur la base de terres qu’ils s’étaient appropriées formellement et légalement avant leur défrichement. Les politiques agricoles mises en place par les États latino-américains n’ont pas cherché à consolider les agricultures paysannes des zones de frontière et à leur permettre de devenir durables. Elles ont ainsi fait le jeu des producteurs capitalistes qui s’installent après les paysans pionniers.

3.3 Les politiques de “réforme agraire”

Le système d’économie duale du latifundium/minifundium a généré des tensions qui se sont développées progressivement jusqu’à menacer parfois l’ordre établi. Des jacqueries ont lieu un peu partout, mais la seule révolte qui va réussir à se structurer en une véritable révolution agraire victorieuse se produit au Mexique au début du XXe siècle.

Ces tensions sont liées à deux questions principales : l’accès à la terre, et l’approvisionnement en produits vivriers de la population non paysanne. Elles ont entraîné de la part des États des mesures facilitant l’installation de paysans sur les fronts pionniers ainsi que des tentatives de “réforme agraire”. La reconstitution des paysanneries a été également, dans des proportions très variables suivant les pays, le résultat des politiques de “réforme agraire”, très fréquemment mises en œuvre sur le continent latino-américain. Cependant, leurs objectifs n’avaient parfois pas grand-chose à voir avec le principe original, celui de corriger une distribution trop polarisée du foncier, considérée comme socialement injuste, de nature à favoriser l’insécurité et la violence, mais aussi insatisfaisante sur les plans économique et écologique. Souvent, ce que l’on a appelé réforme agraire en Amérique latine a été plus une politique de la colonisation des terres “vierges” qu’une véritable redistribution des terres appropriées par une minorité.

Le continent latino-américain est la région du monde qui a connu le plus de “réformes agraires”, et c’est pourtant la région du monde dans laquelle les inégalités d’accès à la terre sont aujourd’hui les plus fortes. Cela vient des rapports de force politiques entre grands propriétaires et paysannerie, mais aussi de la nature des droits sur la terre qui ont été établis sur la base de la colonisation et de la transposition très déformée du système civiliste.

3.4 Apparition avec le Code civil d’un nouveau type de droit de propriété

La construction des bases du système foncier contemporain en Amérique latine s’achève avec l’importation du Code civil napoléonien, qui transforme les droits fonciers coloniaux en véritable “propriété privée”, alors qu’ils étaient jusqu’au début du XIXe siècle beaucoup plus proches de droits féodaux. Toutefois, cette transposition ne se réalise pas à l’identique.

La cession légale de droits sur des terres non titrées reste la prérogative des États, qui ont hérité de la puissance coloniale la propriété de tout le sol (“terres nationales”). La régularisation de ces droits se fera a posteriori, conformément à la tradition coloniale, et sans utiliser la disposition du Code civil de la prescription acquisitive 9. Seule une très faible proportion des terres nouvellement occupées par les producteurs des fronts pionniers reçoivent un titre foncier 10. Même là où les mécanismes de prescription figurent dans l’arsenal juridique national, l’accès très inégalitaire des populations à un système judiciaire contrôlé par les classes dominantes explique dans une large mesure l’impossibilité de les appliquer (Merlet, Jamart, 2007 ; Merlet, Pommier, 2000).

L’autre caractéristique des droits fonciers en Amérique Latine vient de la quasi absence de limites au caractère exclusif de la propriété privée. L’absence totale de mécanismes de régulation des marchés fonciers, et parfois l’impossibilité culturelle et juridique de pouvoir en envisager, explique que l’on soit revenu à la répartition inégalitaire initiale de la terre après quelques décennies, même là où des réformes agraires redistributives significatives avaient eu lieu 11.

Il y a pourtant eu quelques tentatives, dans le contexte particulier des colonies de peuplement du sud du continent. En Argentine, en Uruguay, au Sud du Brésil, dans les zones de climat tempéré ou subtropical, les États ont recours à la fin du XIXe et au début du XXe siècle à l’immigration massive de paysans pauvres originaires d’Italie, des Iles Britanniques, d’Allemagne, des pays d’Europe de l’Est pour faire venir une main-d’œuvre qui faisait terriblement défaut. Cette histoire différente a conduit à l’élimination violente ou à l’expulsion des populations indiennes et a produit une structure agraire originale, qui reproduit dans une certaine mesure celle alors en vigueur dans les régions d’origine des migrants.

Ainsi, en Argentine, les gouvernements voulurent favoriser une colonisation européenne assez égalitaire. Mais, du fait des fonctionnements népotiques du pouvoir politique, ils dotèrent parallèlement un certain nombre d’individus d’énormes quantités de terres. Par exemple, entre 1885 et 1889, environ 15 600 000 hectares de terres dites fiscales furent distribués à seulement 234 propriétaires 12. Les années de 1917 à 1933 sont marquées en Argentine par des luttes paysannes, impulsées en particulier par la Fédération agraire argentine (FAA), qui visent à instaurer des régulations des pratiques du fermage et à garantir un droit d’usage sécurisé aux petits producteurs (5 ans minimum d’après la loi de 1932). De 1933 à 1973, les actions de l’État et les luttes de la FAA cherchèrent à transformer les petits producteurs en petits propriétaires fonciers, conduisant à l’apparition de 95 000 nouveaux propriétaires en 40 ans. Après quelques tentatives timides et avortées de réforme agraire, l’instauration de régimes dictatoriaux va permettre de renverser définitivement les rapports de force en faveur des grands propriétaires terriens. Les années 1970 sont marquées par la mise en place d’un régime de terreur, et par la suppression des politiques agricoles antérieures de régulation des marchés des droits sur la terre et des marchés des produits agricoles (FAA, 2004).

3.5 Modernisation de l’agriculture et agrobusiness

Dans les années 1970 à 1990, l’Amérique latine connaît un développement agricole libéral extrêmement rapide et généralisé. Sa dynamique s’appuie à la fois sur la transformation des latifundia et sur la dynamique pionnière (Chonchol, 1995).

Revenons à l’exemple argentin. Les processus de concentration foncière s’intensifient dans les années 1980 et encore plus au cours de la décennie suivante, avec une augmentation spectaculaire de la production, des exportations et une forte croissance des inégalités. Les revenus des petits agriculteurs chutent de façon catastrophique, le prix de la terre explose. Le boom de la production du soja a considérablement approfondi ces tendances. De 1988 à 2002, en seulement 14 ans, l’analyse des recensements montre que 29,4% des exploitations agricoles du pays, soit plus de 120 000 petits producteurs, disparaissent (FAA, 2004).

Le développement d’une agriculture à grande échelle, motorisée, utilisant beaucoup d’intrants chimiques, est sans doute le trait le plus marquant de l’agriculture latino-américaine des dernières décennies. Elle a pour pendant le maintien d’une agriculture paysanne marginalisée. Mais, contrairement à ce qui se passait dans le binôme latifundio/minifundio, le besoin en main-d’œuvre est maintenant satisfait principalement par des travailleurs salariés, dont le recrutement passe souvent par des entreprises et dont les conditions de vie sont parfois encore proches d’un quasi-esclavage. L’agriculture modernisée continue donc à avoir besoin d’un important contingent de pauvres qui puissent travailler pour elle et dont elle n’assume pas la totalité de la reproduction de la force de travail (Merlet, Jamart, 2007).

CONCLUSION

Toutes ces tendances se poursuivent aujourd’hui. La coopération internationale soutient de façon très consensuelle des programmes de millions de dollars pour la délivrance de titres fonciers et la mise en place de cadastres et de systèmes d’administration foncière. Or, en l’absence de systèmes de gouvernance locale des ressources et du foncier, sans mécanismes de régulation des marchés fonciers, sans contrôle collectif des territoires par leurs populations, ces systèmes d’administration foncière ne sont durables et économiquement viables que pour les grands producteurs. Et, dans la mesure où il existe toujours sur le continent de fabuleuses opportunités de capture de rentes par des entrepreneurs nationaux ou internationaux, la promotion d’un régime foncier “propriétariste” constitue une réelle menace pour l’agriculture familiale.

L’histoire de l’Amérique latine depuis la fin du XVe siècle montre que de puissants acteurs économiques ont depuis longtemps cherché à prendre le contrôle des ressources foncières, énergétiques, voire écologiques. Elle nous apprend également que le développement économique, l’alimentation des populations n’auraient pas été possibles sans le développement d’une agriculture paysanne qui est restée peu visible et dominée, qui s’est développée sur les fronts pionniers, mais qui a joué un rôle essentiel dans tous les processus de création de richesses (Ibid.).

L’ampleur actuelle des appropriations de terres, ainsi que leurs conséquences sociales dramatiques, conduisent à fortement remettre en question la conception de la propriété exclusive de la terre. Il est urgent de déconstruire et reconstruire les concepts de “droits” et de “propriété” relatifs à la terre, en tenant compte du fait que ces droits sont de natures différentes – droits d’usage sur des ressources, droits de gestion, droits de transfert (dont la possibilité d’aliéner le bien ne constitue qu’une option parmi d’autres) – et qu’ils peuvent appartenir à des ayants droit distincts, individuels ou collectifs, à différentes échelles, locale, régionale, mondiale. Au demeurant, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ne se cantonne pas à une conception de la propriété exclusive quand elle affirme dans son article 17 que « Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété ».

Cette reconstruction conceptuelle est un préalable indispensable à des politiques actives de freinage des processus actuels de concentration foncière et de privatisation des ressources communes. Des politiques qui sont devenues urgentes.

2 Le cas argentin en est une illustration (FAA, 2004).

3 L’indice de Gini mesure le caractère plus ou moins égalitaire de la distribution d’une variable. Sa valeur varie de 0 (égalité absolue d’accès entre tous les individus) à 1 (inégalité absolue, toute la ressource appartenant à une seule personne). Il s’applique ici à la taille des exploitations agricoles, et non aux propriétés.

4 Suivant les critères de l’IIASA et de la FAO, les “jachères” de longue durée ne sont pas considérées comme des terres cultivées.

5 Par ailleurs, trois pays développés, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, et l’Australie concentrent 18% des terres du monde potentiellement cultivables et non utilisées aujourd’hui à des fins agricoles (FAO-IIASA, 2000).

6 L’Equity constituait en Angleterre un champ indépendant de celui de la Common Law jusqu’aux Judicature Acts (1873-75) (David, Jauffret-Spinosi, 2002).

7 L’immatriculation n’est pas obligatoire, mais ne sont garantis que les droits sur les terres immatriculées. L’inscription au Registre foncier une fois opérée est définitive et a une force probante absolue. Toute personne qui requiert l’immatriculation est tenue de faire établir un bornage et un plan par des géomètres.

8 Nous utilisons des guillemets car il ne s’agissait pas en fait de propriété foncière au sens où nous l’entendons aujourd’hui.

9 Cette observation générale souffre toutefois quelques exceptions. Au Nicaragua, par exemple, les títulos supletorios seront utilisés comme mécanismes d’acquisition du foncier équivalents à la prescription acquisitive ordinaire.

10 Comme par exemple au Venezuela (Delahaye, 2003).

11 Le dernier exemple est celui du Nicaragua.

12 Des phénomènes similaires se retrouvent au Brésil et en Bolivie. La cohabitation entre latifundiaires et paysans sera difficile dans les zones de colonisation agraire.

Bibliography

ALDEN WILLY L. (2008) Whose Land Is It? Commons and Conflict States. Why the Ownership of the Commons Matters in Making and Keeping Peace. Rights and Resources Initiative Washington DC, EUA

AZZABI A. (2006) Indicateurs et référentiels pour le suivi de la réforme agraire et du développement rural, Document technique de la FAO pour la Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural (ICARRD).

BANQUE MONDIALE (2008) World Development Report. Agriculture for Development, Washington, EUA.

CHEMILIER-GENDREAU M. (1995) Humanité et souverainetés. Essai sur la formation du droit international, Paris, Ed. La Découverte..

CHONCHOL J. (1995) Systèmes agraires en Amérique latine. Des agricultures préhispaniques à la modernisation conservatrice, Paris, Ed. IHEAL..

COMBY J. (2004) La propriété, de la Déclaration des droits au Code civil, Études foncières, n° 108, mars-avril.

COMBY J. (1997) La gestation de la propriété privée. In: Falque, M., and Massenet, M. (eds.). Droits de propriété et environnement, Dalloz, Paris.

DAVID R., JAUFFRET-SPINOSI C. (2002) Les grands systèmes de droit contemporains, 11e édition, Paris, Ed. Dalloz.

DE SCHUTTER O. (2009) Large-scale land acquisitions and leases: A set of core principles and measures to address the human rights challenge. Rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation, 11 Juin 2009.

DEININGER K., SONGWE V. (2009) Foreign Investment in Agricultural Production: Opportunities and Challenges, Agriculture & Rural Development Notes. Land Policy and Administration. Issue 45, Banque mondiale.

DEININGER K., OLINTO P. (2000) Asset Distribution, Inequality and Growth, Policy Research Working, Paper 2375, Banque Mondiale.

DELAHAYE O. (2003) La privatización de la tierra agrícola en Venezuela desde Cristóbal Colón: la titulación (1493-2001), Caracas, Fondo Editorial Tropykos.

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA (FAA) (2004) La tierra… ¿para qué? ¿para quiénes? ¿para cuántos? Documento Base del Congreso Nacional y Latinoamericano sobre Uso y Tenencia de la Tierra. Buenos Aires, Argentina.

GALEY M. (2007) La typologie des systèmes de propriété de C. R. Noyes. Un outil d’évaluation contextualisée des régimes de propriété privée, publique et commune, in C. Eberhard (dir.), Enjeux fonciers et environnementaux. Dialogues afro-indiens, Pondichéry, Institut français de Pondichéry, 89-125.

FAO, IIASA (2000) Global Agro Ecological Zones (GAEZ). (www.iiasa.ac.at/Research/LUC/GAEZ/)

LE ROY E. (2009) Communication orale, in Compte rendu du Groupe de travail GISA - Comité Technique Foncier – Société Civile sur les liens entre appropriation foncière à grande échelle et sécurité alimentaire du 6 mai 2009, AGTER, GRET. AFD.

LE ROY E. (1998) L’apport des chercheurs du LAJP à la gestion patrimoniale, Bulletin de liaison du LAJP, n°23.

MAZOYER M. (2005) Développement agricole inégal et sous-alimentation paysanne, in Mazoyer M. et Roudart L. (dir.) La fracture agricole & alimentaire mondiale. Nourrir l’humanité aujourd’hui et demain, Paris, Encyclopædia Universalis.

MERLET M. (2010) Les grands enjeux de l’évolution du foncier agricole et forestier dans le monde. Des réponses globales sont nécessaires, Études Foncières, n° 143.

MERLET M. (2009). Les phénomènes d’appropriation à grande échelle des terres agricoles dans les pays du Sud et de l’Est. S’interroger sur la nature des droits de propriété peut aider à faire la différence entre investissement et prédation, Études Foncières, n° 142.

MERLET M. (2008) L’accès à la terre, in : Encyclopædia Universalis, rubrique agriculture, Ed. DVD 2008, Ed. papier 2009.

MERLET M. (1990) El siglo diecinueve en Nicaragua. Auge y derrota de la vía campesina. 1821-1934. Simposium Las sociedades agrarias centroamericanas. Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Costa Rica. (www.agter.org)

MERLET M., JAMART C. (2007) Situation et devenir des agricultures familiales en Amérique latine. (www.agter.asso.fr).

MERLET M., POMMIER D. et al. (2000) Estudios sobre la tenencia de la tierra, Managua, IRAM, PRODEP, 5 tomes.

PNUD (Programme des Nations unies pour l’environnement) (2007), GEO4, Global Environmental Outlook.

POLANYI K. (1983) La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps (première édition 1944), Paris, Gallimard, 1983.

Download the document

-

med_151_0035.pdf (300 KiB)

Agter is part of the Coredem

Agter is part of the Coredem